大家好,我是了不起!

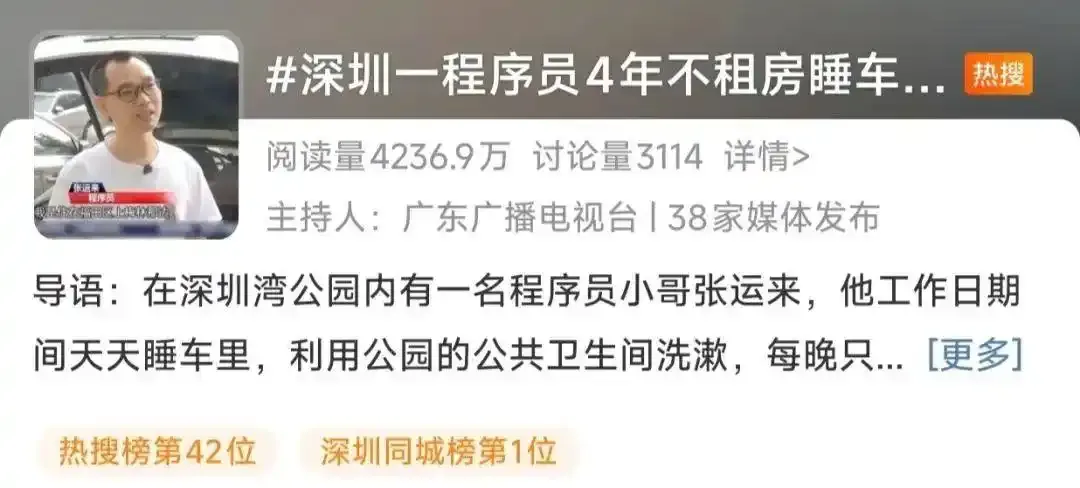

咱们来聊个这两天的一个热搜的话题:

深圳程序员住车里4年不租房?

还被质疑占用公共资源?

啥情况?一个程序员不住房子住车里,怎么就跟“公共资源”扯上关系了?这事儿听起来,就像你用共享单车骑了个长途,结果有人说你“过度使用”一样,有点怪怪的。

00 首先,发生了什么?

事情很简单,主角是一位在深圳工作的程序员,他做了一件很“酷”也很有“勇气”的事:四年没租房,一直把自己的新能源车当“房车”住。

他怎么生活的呢?

- 住: 晚上把车停在深圳湾公园的停车场,一晚停车费6块钱。把后座放倒,铺上床垫,就是一个移动的“海景房”。

- 用: 在公园的公共卫生间刷牙洗脸,用健身房的设施洗澡,衣服周末带回老家洗。

- 行: 白天在公司上班,晚上回“车”里休息。周五下班直接开车300公里回阳江老家陪老婆孩子,周一再开回来。

这样算下来,他一个月开销才3000块左右,比之前租房省了2000多,四年下来,妥妥省了小十万。

听起来是不是挺励志的?一个打工人对抗高房租的奇招。

但很快,质疑声就来了。有网友说:“你这是在占用公共资源!公园厕所、停车场是给你这么用的吗?”

这顶“帽子”可不小。那问题来了——

01 到底什么是“公共资源”?

咱们先来做个名词解释,别急着吵架。

“公共资源”,说白了,就是你我这样的纳税人,大家一起出钱,由政府建起来给大家伙儿用的东西。

比如,公园的草地、公共厕所、图书馆的座位、马路、甚至是免费的Wi-Fi信号,这些都算。

它的核心特点就俩字:“公共”。意思是,在遵守规则的前提下,人人都有权使用,但谁都不能把它霸占成自己家的。

你可以在公园长椅上坐着休息,但你不能把长椅搬回家。你可以在公厕里解决内急,但你不能在里面搭个铺盖过夜,对吧?

所以,判断有没有“占用”,关键就看两点:

第一,你有没有遵守规则?

第二,你有没有妨碍别人正常使用?

02 那这位程序员到底“占用”了吗?

咱们一条条来看。

1.停车场

他用了吗?用了。

但他“占用”了吗?没有。

因为他是按时交费的。停车场的核心规则就是“交钱停车”,他付了钱,获得了停车位的使用权,这是天经地义的交易。而且他自己也说,他是“错峰停车”,晚上的公园停车场空位很多,他并没有去抢白天游客紧张的车位。

2.公共卫生间

他在里面刷牙洗脸。这算“占用”吗?

我觉得不算。

公共卫生间的核心功能是提供卫生便利,刷牙洗脸属于卫生行为,跟上厕所、洗手没本质区别。只要他不是在人流高峰期,一个人霸占着洗手台半小时,或者弄得遍地狼藉,就不妨碍别人。他只是在规则允许的范围内,“使用”了这项公共设施。

所以你看,这位程序员的行为,更准确的词应该是“充分利用”,而不是“恶意占用”。

他遵守了所有的明文规定,像一个精明的玩家,在城市生活的游戏规则里,找到了一个最高效、最省钱的通关玩法。

03 既然没问题,为什么还有那么多人质疑?

这才是整个事件里,最有意思的地方。

我觉得,网友们的质疑,表面上是在谈“公共资源”,但根子上,其实是几种复杂心态的混合体:

一种是“规则焦虑”:“如果人人都像你这样,那社会不成一锅粥了?”

这是一种很常见的滑坡谬误。但现实是,能接受住车里4年的人,是极少数。这种生活需要极强的毅力和适应能力,他朋友模仿他都失败了。拿极端个例去担忧社会秩序,大可不必。一种是“心理不平衡”:“凭什么我每个月苦哈哈地交着几千块房租,你就能这么潇洒地省钱?”

这种心态,俗称“柠檬精”。当看到别人用一种自己没想过、或者没勇气尝试的方式,绕开了自己正在承受的痛苦(比如高房租)时,心里难免会泛酸。指责他“占用公共资源”,其实是想把对方拉回到和自己一样的困境里,这样心理就平衡了。一种是“传统价值观的冲击”:在我们的传统观念里,“安居乐业”是人生的标配。有个固定的住所,是“体面”的象征。而这位程序员,主动放弃了“居”,选择了“车”,这种离经叛道的选择,让一些人本能地感到不适和反感。

说白了,大家争论的,早就不再是那几平米的停车位和几分钟的洗漱时间了,而是在争论:一种不一样的、挑战了常规的生活方式,到底应不应该存在?

04 写在最后

坦白说,看完这位程序员的故事,我没有觉得他“占了便宜”,反而有一丝心酸。

他不是什么潇洒的流浪汉,也不是追求极致自由的网红。他是一个丈夫,是两个孩子的父亲。他每周五长途跋涉300公里回家,周一再赶回来上班,风雨无阻坚持了四年。

他选择睡在车里,背后藏着的,是一个普通打工人在一线城市巨大的生活压力下,为了“搞钱”和“家庭”做出的一种极致平衡。

与其站在道德高地,挥舞着“公共资源”的大旗去指责一个努力生活的人,不如多一份理解。

你如何看待程序员住车里的生活方式?

A. 佩服,是生活智慧

B. 不理解,太辛苦了

C. 中立,个人选择而已

D. 留言说说你的看法